越境ECの世界に足を踏み入れると、無限の可能性と共に様々な挑戦が待ち受けています。

この完全ガイドでは、越境ECの基本から市場規模、成功の秘訣までを網羅的に解説します。

市場の拡大とともに高まる利益のチャンス、そして避けては通れないデメリットとその対策方法。

あなたのビジネスが新たな領域へと進出するためのカギを、ここに提供します。

成功事例を参考にしながら、越境ECにおけるあなたの道筋を明確にするための参考になれば嬉しいです。

この記事が、越境ECの世界で成功を掴むための第一歩となりますように。

越境ECの基本|定義とメリット・デメリット

越境EC入門|基本的な定義とは?

越境ECとは、インターネット通販サイトを通じて国境を越える電子商取引を指します。

このビジネスモデルは、日本国内市場の枠組みを超え、グローバル市場へと販路の幅を広げることが可能です。

特に、日本のように人口減少が進んでいる国では、越境ECは新たな成長機会として非常に注目されています。

日本国内だけではなく、海外市場をターゲットにすることで、事業の持続可能性と拡大を目指すことができます。

越境ECの主なメリット|市場拡大と利益機会

越境ECがもたらす主なメリットには、特に市場拡大と利益機会の増大があります。

日本国内市場が少子高齢化に伴い縮小傾向にある中、越境ECは国際的な市場を開拓でき、新たな顧客層を獲得する可能性を広げることができます。

特に、人口の多い中国・インドやASEAN地域、購買力が高い欧米市場などでは、大きな成長余地があります。

世界人口の増加傾向を考慮すれば、越境EC市場の拡大も期待できます。

また、国内市場では競争が激化しているものの、海外市場では日本ブランドが強みとなることがあります。

海外では日本製品を扱うECサイトが国によってはまだ少なく、競合が比較的少ないため、高いブランド価値を訴求できる可能性があります。

日本の製品品質、開発ストーリー、企業の歴史などを前面に出すことで、高価格帯の商品も海外市場で受け入れられています。

越境ECのデメリットとその対策

越境ECは数多くのメリットを持ちますが、いくつかのデメリットもあり、これらには適切な対策が必要です。

①輸送コストの高さ

越境ECの大きなデメリットは、商品を国内から海外へ発送する際の高い輸送コストです。

2024年現在、ウクライナ問題や世界全体のインフレにより、海外発送の輸送コストは年々増加しているため、送料が消費者にとってのネックとなるケースが増えています。

また、長距離輸送により紛失や破損のリスクも増加します。

これらの問題に対処するためには、輸送の代金を抑えることができる会社を粘り強く探すことや、効率的な物流システムの構築や、配送オプションの最適化、保険の利用などを行う対策が考えられます。

②国や地域による法規制の違い

各国・地域ごとに異なる法律や規制に対応する必要があります。

特に、EUは法の規制が特に厳しく、GDPRのようなデータ保護規制は注意が必要です。

これに対応するためには、ターゲット市場の法律や規制を十分に理解し、適切な対策を講じる必要があります。

また、マーケティング施策やローカライズ戦略においても、国・地域ごとの特性を考慮することが重要です。

例えば、自社ECでリピート通販を日本で展開する場合、縦長の専用LPを用いて広告を出稿しますが、欧米ではその手法は一般的ではなく、反響が乏しいということがあります。

③トラブルの発生と対処の難しさ

海外で発行されたクレジットカードの使用が多いため、不正利用などのトラブルが発生しやすいこともデメリットです。

トラブルが発生した場合の対処も国内のケースより複雑で難易度が高いです。

これに対しては、信頼できる決済システムの選択、セキュリティの強化、効果的なカスタマーサポート体制の確立が必要です。

これらのデメリットを認識し、適切に対応することで、越境ECのリスクを最小限に抑えることが可能です。

越境ECの市場規模と将来性

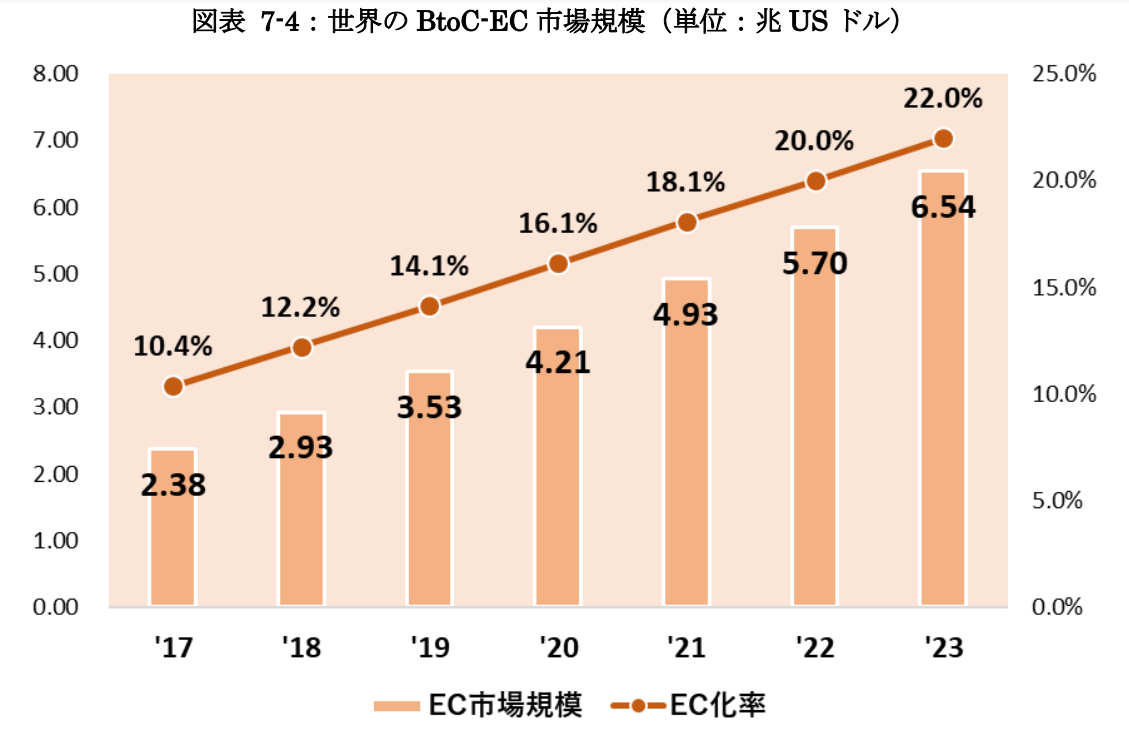

越境ECの市場規模

越境ECの市場規模は、近年拡大傾向にあります。

経済産業省の報告書によると、2017年から2023年の間でEC化率は大幅に拡大しており10.4%➡22.0%に推移している状況です。

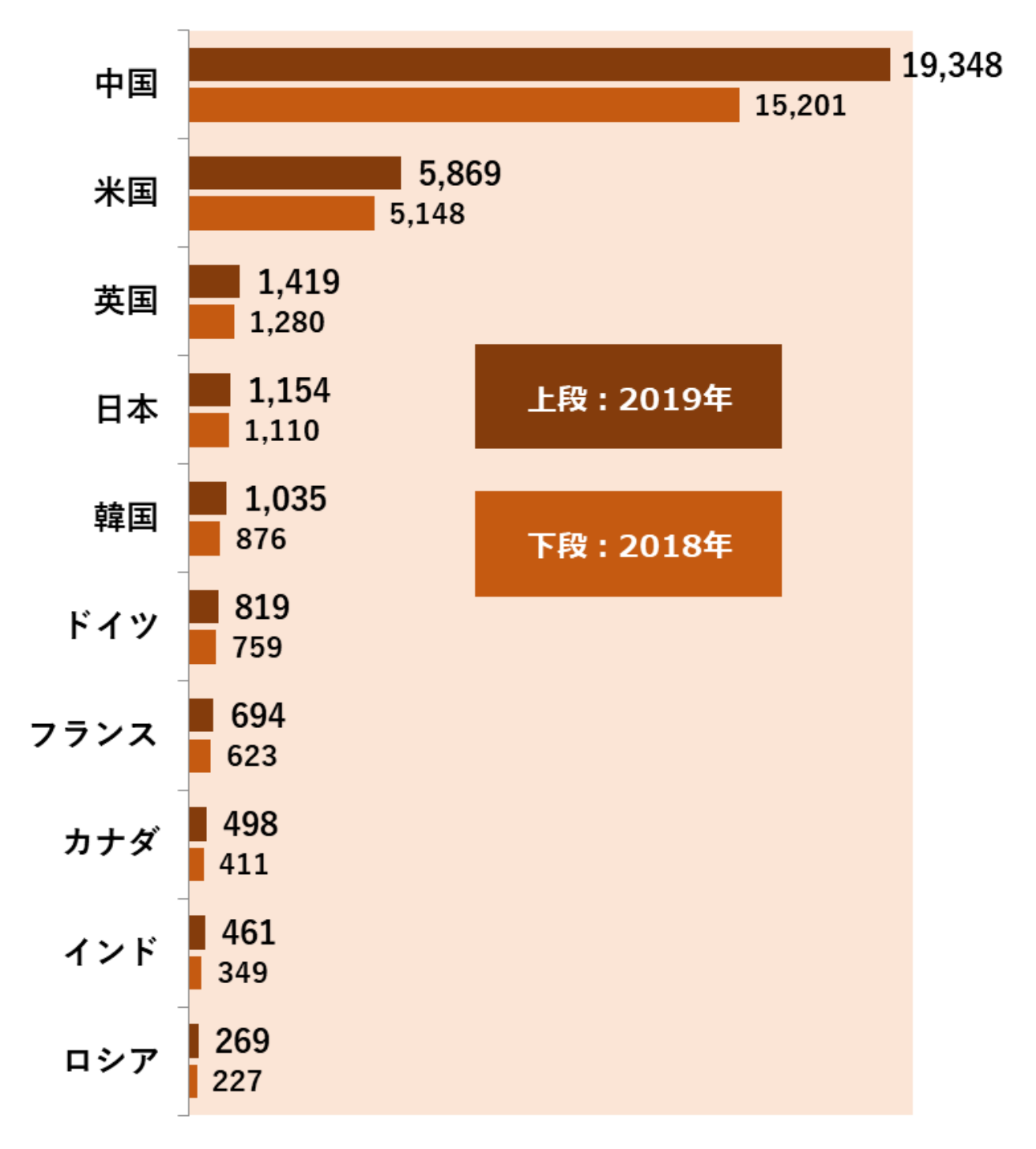

次に、国別のEC市場規模について見ていきましょう。

2019 年の国別のBtoC-EC市場規模トップ 10 を下記に示しています。

中国が 1 兆 9,348 億 US ドル、続いて米国の 5,869 億 US ドル、英国の 1,419 億 US ドルになります。

中国の市場規模の大きさが際立っており、第 2 位の米国とは 3 倍以上の開きがあります。

越境ECの市場が拡大する背景

越境EC市場の成長背景には、以下の重要な要素があります。

- 世界のインターネット普及率の上昇

- インバウンド観光客のリピート購入

- 日本製品への信頼度の高さ

①世界のインターネットの普及率の上昇

2024年最新のデータによると、インターネットの普及は世界的に加速している状況です。

特に、アフリカではリープフロッグ現象により、多くの人々が直接モバイルデバイスを利用するようになり、インターネット普及率が急速に上昇しています。

リープフロッグとは:社会インフラが整備されていない新興国で、先進国で見られるイノベーションプロセスを飛び越えて、新しいテクノロジーやICT、デジタルサービスなどが一気に広まる現象のこと

EC消費の伸びは、アメリカ、ヨーロッパ、中国を含む世界各地で見られ、越境ECへの需要増加に直結しています。

②インバウンド観光客のリピート購入

新型コロナウイルスの制限緩和に伴い、訪日外国人数が徐々に回復しています。

2023年の年間訪日外客数は、2,500万人をこえており、コロナ前(約3,200万人)比で、8割まで回復しています。

2024年以降も、観光で日本を訪れる海外からの観光客が増えていくと予想されます。

新型コロナウイルスの流行以前の観光客は日本の様々な商品に接し、帰国後も越境ECを通じてこれらの商品をリピート購入する傾向がありましたので、今後は期待大です。

③日本製品への信頼度の高さ

海外特に中国では、日本製品は高い信頼を得ており、越境ECを通じた売上が実店舗よりも高いケースが多いです。

越境ECは実店舗の設立に比べて低コストで事業を開始でき、複雑な合弁会社設立や出店申請などの手間がかかりません。

また、マーケティング不足やその他のリスクに直面することなく、比較的低い投資で事業を開始できるため、越境ECの市場の拡大が期待されています。

越境ECの運営方法と選択肢

越境ECは、大きく分けて以下の4つのタイプに分類されます。

- ECモールを活用した越境EC

- 自社サイトによる越境ECの構築

- 保税区を利用した効率的な越境EC

- 販売代行サービスの活用

①ECモールを活用した越境EC

海外のECモールを利用することは、越境ECにおける一般的な方法です。

AmazonやeBay、Tmall Global、JD Worldwideなどのプラットフォームでは、日本製品を海外の消費者に直接届けることができます。

これらのECモールを利用することで、既存の顧客基盤を活用し、新たな市場への進出を容易にすることが可能です。

②自社のECサイト

独自のECサイトを運営し、それを国際市場に向けて最適化する方法です。

対象国や地域に応じた言語、通貨、決済システムを導入し、越境ECに特化したECカートシステムを用いることが一般的です。

この方法では、直接的なブランディングと顧客との関係構築が可能です。

③保税区を利用した効率的な越境EC

特に中国市場をターゲットとする場合、保税区を利用した越境ECが効率的です。

保税区に商品を保管し、注文が入った際に即座に配送することで、時間とコストの節約が可能になります。

これにより、高速配送と低コストを実現し、顧客満足度を高めることができます。

④販売代行サービスの活用

越境ECに特化した代行サービスを利用することも一つの選択肢です。

この方法では、自社でECサイトを開設する必要がなく、海外の消費者への販売を代行業者に委ねることができます。

手数料や配送料が商品価格に上乗せされる可能性があるものの、初期投資と運営の手間を大幅に軽減できる利点があります。

ただし、顧客情報の獲得が難しくなる可能性があります。

これらの方法を適切に選択し、活用することで、越境EC事業の成功につながる可能性が高まります。

越境ECを始める前の手順

越境ECへの参入は、慎重な計画と準備を要します。

ここでは、越境ECをスムーズに始めるための重要な手順を紹介します。

越境ECを成功させるための最初のステップは、適切な商品の選定と海外市場のニーズ分析です。

異なる文化や嗜好を持つ海外市場において、どの商品が受け入れられやすいかを検討することが重要です。

例えば、日本の伝統工芸品や独特のデザイン製品など、現地では入手困難なユニークな商品は特に人気があります。

また、輸出可能かどうか、輸送にかかるコストやリスクも考慮する必要があります。

次に、対象国の法律や規制を把握し、それらに適切に対応することが必要です。

特に、個人情報の取り扱い、税関手続き、輸入制限などは注意深く調査する必要があります。

さらに、複数の通貨での決済対応や、国によって異なる決済方法への対応も越境ECには欠かせません。

これには、国際的な決済ゲートウェイの導入や、為替リスクへの対策が含まれます。

最後に、明確なターゲット市場を設定し、それに基づいたマーケティング戦略を策定することが必要です。

ターゲット市場の年齢層、収入、家族構成、趣味・嗜好などを定め、それに適した販促戦略を立てます。

また、越境ECサイトの形態を決定する際には、独自サイトの構築、現地のモール型ECへの出店、サポートサービスの利用など、様々なオプションを検討することが重要です。

それぞれのオプションには独自のコスト、時間、リソースの要件があり、自社のブランディングや事業目標に合わせて選択する必要があります。

越境ECの成功事例を紹介

最後に、越境ECビジネスの成功事例をご紹介します。

- Tokyo Fresh Direct

- ⾕京嚴選京都物産館

- カキモリ

- サムライストア

- 北海道商店

①Tokyo Fresh Direct

出典:https://tokyofreshdirect.com/

運営会社:株式会社We Agri

「Tokyo Fresh Direct」は、東南アジア市場をターゲットとした越境ECサービスです。

特にシンガポールの顧客に焦点を当て、新鮮な日本産生鮮食品を提供しています。

コロナ禍での巣ごもり需要の高まりを背景に、ECサイトを通じての食料品・日用品の販売が増加し、この需要を捉えて事業を展開しています。

②⾕京嚴選京都物産館

出典:https://shopee.tw/mialafan

運営会社:株式会社谷商店

「⾕京嚴選京都物産館」は、コロナ禍でインバウンド需要が減少した中で、台湾向けの越境ECサイトを立ち上げました。

宇治茶、京つけもの、和菓子などの日本独自の食品や、陶磁器、漆器などの伝統工芸品を取り扱い、親日家の海外ユーザーにアピールしています。

この戦略は、対面での販売が難しい状況下での新たな市場の開拓となっています。

③カキモリ

出典:https://kakimori.com/en

運営会社:株式会社ほたか

カキモリは東京都台東区に実店舗を持つ高品質な文具ブランドです。

オーダーメイドのインクやノート、筆記具を特徴とし、越境ECサイトではこれら独自の商品を前面に打ち出しています。

高品質と独自性を強調することで、日本の文具の魅力を海外市場に伝えています。

④サムライストア

出典:https://samuraistore.com/

運営会社:サムライストア株式会社

サムライストアは甲冑や刀剣類を取り扱う企業で、本物の鉄製鎧兜や居合刀などを販売しています。

海外のコアなファンに支持され、PayPal導入による多通貨対応が、幅広い国や地域での販売を可能にしています。

伝統的な日本文化のアイテムを国外市場に提供することで、独特のニッチ市場を開拓しています。

⑤北海道商店

出典:https://www.youzanjapan.com/

運営会社:株式会社Youzan Japan

北海道産の商品を専門とする「北海道商店」は、中国市場に特化した越境ECプラットフォームです。

このプラットフォームは、日本国内の中小企業が低コストで中国市場に参入できるようサポートしています。

中国の運営スタッフが出品、アフターサービス、物流、さらにはSNS運用まで手がけ、日本の優れた地域産品を効率的に中国市場に紹介しています。

まとめ

越境ECは、世界のマーケットにアクセスするための重要な戦略です。

メリットとしては市場の拡大や利益機会の増大がありますが、高い輸送コストや法規制の違い、トラブルの発生といったデメリットへの対応も必要です。

今後の越境EC市場は、インターネットのさらなる普及や日本製品への信頼度の高さに支えられ、さらに成長が期待されます。

成功事例から学ぶことは多く、それぞれのビジネスに合った運営方法の選択が成功のカギとなるでしょう。

越境ECは今後もグローバルなビジネス環境において重要な役割を果たし続けると考えられます。